戴炎輝故居修復暨再利用計畫

輝室

–環境脈絡

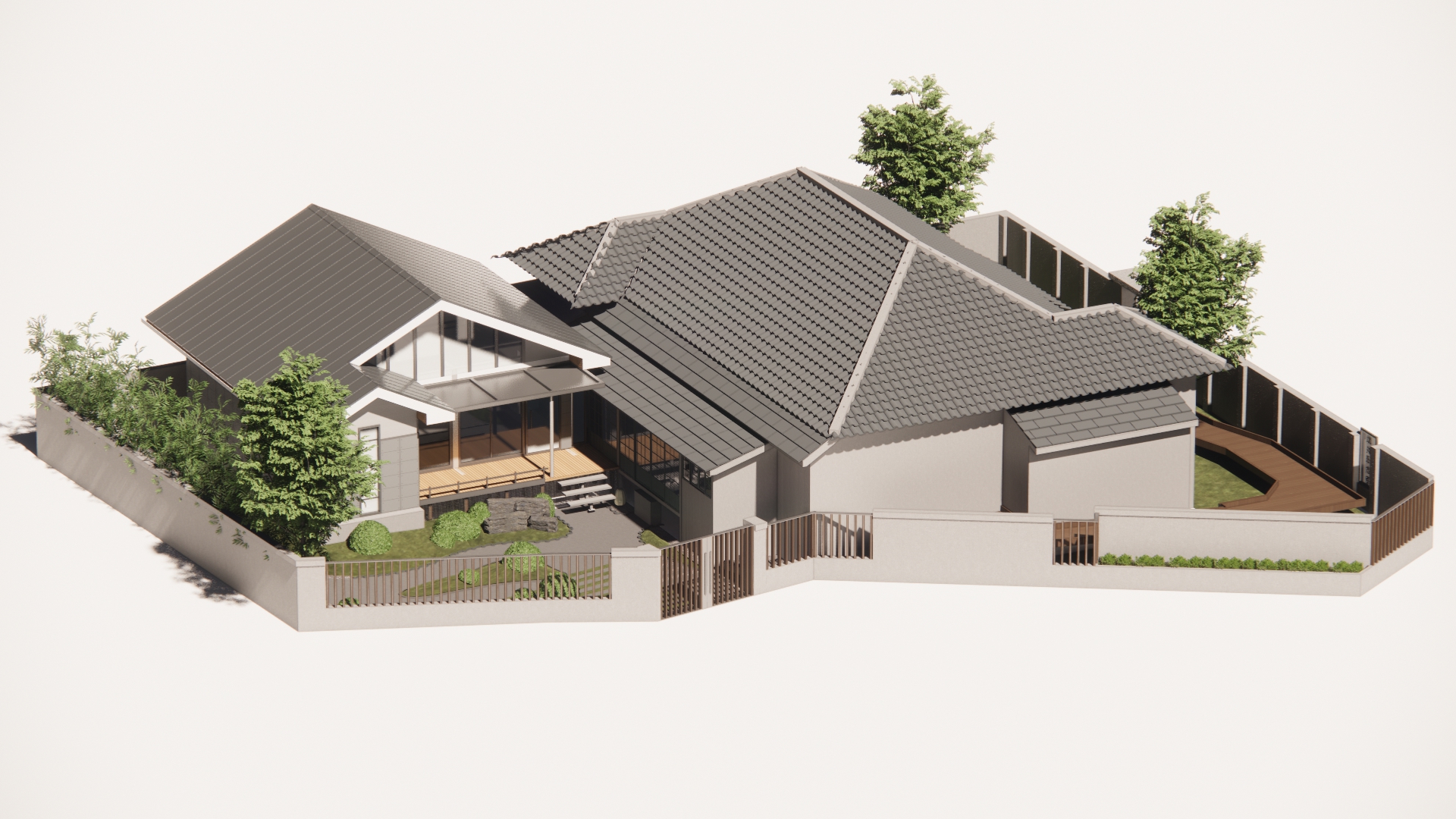

本案位於台北市中正區,為市定古蹟「戴炎輝故居」之修復與再利用計畫。建築為昭和時期官舍,保留少見完整格局,融合日式木構造與西式比例語彙,具有高度建築稀有性與文化象徵性。其原屋主戴炎輝為台灣法學界要角,其編纂之《淡新檔案》為研究清末台灣的重要基礎文本,使此宅第承載不僅是空間記憶,更是時代精神的載體。

-建築原貌與時代語彙

建築外觀呈現日式宿舍的質樸格局,深出簷與木構屋架清晰可辨,內部則可見西式空間分割與比例控制的影響,反映當時日本建築師留歐後的實踐。格局上以中央走廊為主軸,兩側展開應接、書房、女中室、起居與作僕空間,細緻描繪昭和時期高階公職住宅的生活系統。

-修復原則與現代整合

本案修復策略採「修舊如舊」原則,保留大部分原建材與構造邏輯,並以現代建築技術補強結構與提升機能。木構樑柱、門窗構件經清潔、補修與防腐處理後重新整合,牆面材質依其使用分區進行灰泥、磁磚與原木等處理,保持空間整體材質的層次與延續性。同步導入現代照明、空調與無障礙設計,機電配置皆以最低干擾原則埋設於樑柱轉角或構造陰影處,減少視覺衝突。

-動線轉向與場域重構

考量保存立面原貌與導引動線之完整性,設計上捨棄原正立面為出入口,改由後院進入。原為狹小停車區的後方空間經拆除老舊附屬建築後重新規劃,新建一座配置餐飲備餐機能之鋼構量體,並後退建置庭院,作為主出入口的過渡與集散場域。庭院留白成為新舊交會的平台,亦對應日式住宅庭院為生活中心的配置精神。

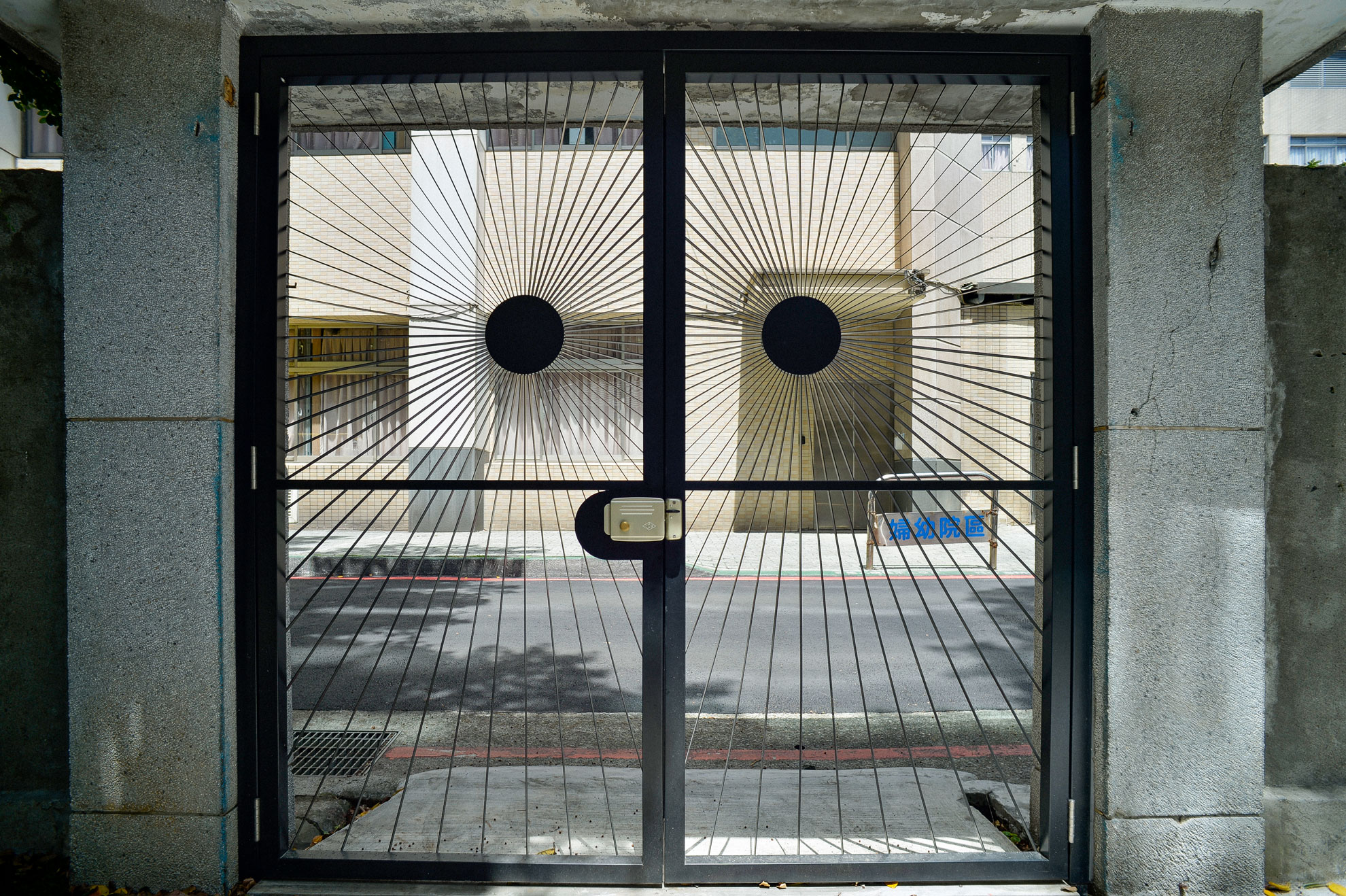

-城市接面與微型地標

後院臨近多條巷弄,具良好可及性。夜間,玻璃量體透出的內部燈光成為街廓中的溫和標示,兼具文化場域的可見性與巷弄節點的地標性,重新連結歷史空間與城市日常。

-設計觀點與空間定位

本案不僅是一場歷史建築的修復計畫,更是一次空間倫理與文化公共性思維的實踐。透過節制而精準的設計介入,使空間得以嵌入新的使用邏輯,同時延續其歷史記憶。未來,「輝室」將作為展覽、茶敘、講座與餐飲共構的文化平台,連結城市、歷史與當代表達,讓建築重新成為公共生活的容器。

data

狀態 建成_2025

狀態 台北

性質 商業

基地面積 548m²

建築面積 250m²

結構 木構+磚牆(水泥完成面)

credit

總承包 —

結構 —

景觀 —

攝影 鍾懷寬

項目負責人 鍾永男

media & press